Seit Anfang des Jahres muss der Bund Gesetze nicht mehr auf Papier verkünden. Doch die neue Internetplattform überrascht mit Millionenkosten. Es ist ein Streitthema mit Tradition: Neue Dokumente zeigen, wie billig die Regierung einst das Geschäft mit gedruckten Gesetzen an einen privaten Verlag verscherbelte.

Marco Buschmann ist merklich stolz auf die neue Website der Bundesregierung. Seit Anfang des Jahres werden dort beschlossene Gesetze und Verordnungen verkündet. „Jetzt haben wir mal zusammen Rechtsgeschichte geschrieben“, twittert der Justizminister am 4. Januar in Richtung seines Kabinettskollegen Hubertus Heil. „Eine Verordnung aus Deinem Haus ist die erste Rechtsnorm, die unser Staat digital auf der neuen Plattform verkündet hat.“ Es geht um überarbeitete Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen.

Dass sie nur zwei Wochen nach Beschluss im Internet verkündet werden, ist für Deutschland tatsächlich ein Novum. Bislang mussten neue Rechtsakte im gedruckten Bundesgesetzblatt erscheinen, erst damit werden sie gültig. Schon lange vor der Ampel-Koalition hatte die Bundesregierung auf Drängen der Zivilgesellschaft hin versprochen, diesen Prozess zu digitalisieren. FDP-Minister Buschmann hat das Projekt von seiner Vor-Vorgängerin im Amt geerbt, Katharina Barley von der SPD.

Jetzt ist die eVerkündung endlich da und mit ihr die Seite recht.bund.de. Schluss mit dem Print-Zwang. Seit dem 1. Januar werden Gesetze nur noch digital verkündet. Konkret bedeutet das momentan: in Form eines PDFs. Denn außer einer Suchfunktion und einem PDF-Reader findet man auf der Seite bislang nicht viel.

Einen maschinenlesbaren Text, der etwa von Screenreadern für Sehbehinderte vorgelesen werden kann, sucht man vergebens. Dabei hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren extra den maschinenlesbaren Standard LegalDocML.de mitentwickelt, der eine „digitale und medienbruchfreie Rechtsetzung“ ermöglichen soll.

„Das hätte es auch für einen vierstelligen Betrag gegeben“

Auf Twitter erntet Buschmann für seine Verkündungsplattform deshalb vor allem Häme. „2023! Nein! Doch! Ohhhh!“, kommentiert ein Nutzer den Tweet des Justizministers. „Noch in Jahrhunderten wird man darüber schreiben und sprechen, wie Marco Buschmann ein PDF ins Internet stellen ließ“, ätzt ein anderer.

Auch ein Nutzer namens taschenbier, der anonym bleiben möchte, ist irritiert. Er forschte nach und wollte von der Bundesregierung wissen, was die Website gekostet hat. Zuständig für die Umsetzung war nicht das Justizministerium, sondern das Innenministerium von SPD-Politikerin Nancy Faeser. Die Antwort auf taschenbiers Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz löst nun gleich die nächste Welle hochgezogener Augenbrauen aus. Denn das Innenministerium beziffert die Kosten auf knapp 1,2 Millionen Euro.

„1,2 Millionen Euro für ein CMS, auf dem PDFs veröffentlicht werden“, kommentiert der CCC-nahe Verwaltungsexperte Markus Drenger die Info auf Twitter. Und fügt, mit einem Wink an den Twitter-Account des Bundesrechnungshofes hinzu: „Das hätte es wohl auch für vierstellige Beträge gegeben.“

Nachfrage an das Bundesinnenministerium: Wie schlüsseln sich die Kosten für die Plattform genau auf? Ist die Million wirklich für die technische Entwicklung einer Website mit PDF-Reader draufgegangen? Oder kommt sie durch komplexe Verwaltungsprozesse im Hintergrund zustande?

Zumindest kurzfristig könne das Ministerium eine Aufschlüsselung in technische und verwaltungssseitige Kosten nicht bereitstellen, lässt eine Sprecherin wissen. Entschieden weist sie zurück, das Portal habe nur einen geringen Funktionsumfang: „Die Maßnahme realisiert Schnittstellen über mehrere Verfassungsorgane, Ministerien und weitere Anwendungen.“

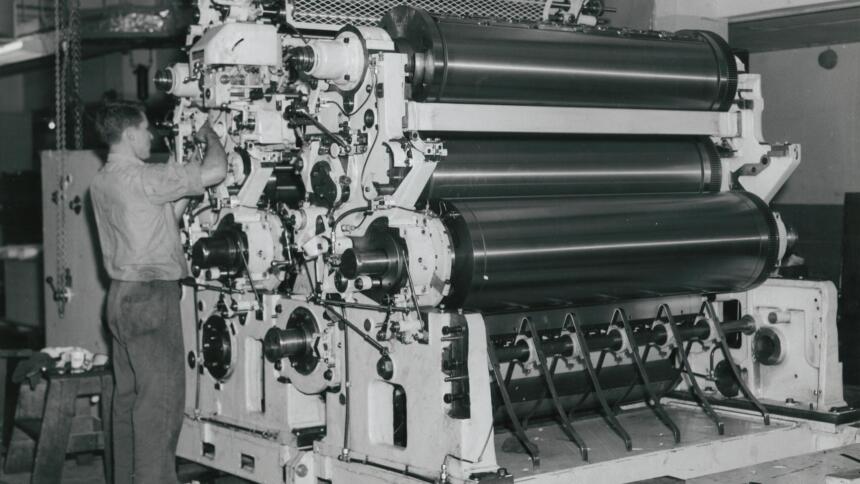

Gelddruckmaschine für einen privaten Verlag

Dass die Kosten einer eigentlichen Formalität wie der Gesetzesverkündung kritisch diskutiert werden, hat einen guten Grund. Denn der Bundesanzeiger Verlag, der seit 1949 das Monopol auf die Veröffentlichung amtlicher Verordnungen und Gesetze im Bund hatte, ist nicht etwa in öffentlicher Hand, sondern in Privatbesitz. Nachdem die Bundesregierung 1998 bereits erste Anteile veräußerte, verkaufte die schwarz-rote Regierung unter Angela Merkel 2006 in einem umstrittenen Deal auch die restlichen Anteile an den Verlag DuMont Schauberg, heute DuMont Mediengruppe.

Bislang unveröffentlichte Dokumente zeigen nun, dass die Regierung den Bundesanzeiger Verlag damals geradezu verscherbelte: Nur knapp 1,1 Millionen Euro musste DuMont dafür zahlen, das Geschäft mit der Gesetzverkündung zu übernehmen. Das geht aus einem Vertrag hervor, den FragDenStaat vom Bundesjustizministerium einklagte und der lange lediglich in geschwärzter Form öffentlich war. Knapp fünf Jahre lang musste die Transparenzorganisation die Freigabe erkämpfen, auch mit juristischen Mitteln.

Wie viel Geld DuMont mit dem Bundesanzeiger Verlag seit 2006 eingenommen hat, ist derzeit unklar (Anfrage ist raus). Laut einem Beteiligungsbericht des Finanzministeriums schüttete der Bundesanzeiger in den Jahren vor der Privatisierung je 4,2 Millionen Euro Gewinn [S. 143f] an den Bund aus.

Erfolgsgeschichte aus der Zivilgesellschaft

Besonders das Bundesgesetzblatt dürfte für das Kölner Medienhaus eine wahre Gelddruckmaschine gewesen sein. Der einzige digitale Zugang zu dem Verkündungsorgan war lange Zeit die Website bgbl.de des Verlags. Bürger:innen mussten hier selbst für grundlegende Funktionen Gebühren zahlen. Wer zum Beispiel Textteile kopieren oder die Gesetzblätter durchsuchen und ausdrucken wollte, musste jährlich 100 Euro zahlen. Eine Weiterverwendung der Dokumente untersagte der Verlag mit Verweis auf das Urheberrecht.

Zugänglicher wurde das Gesetzblatt erst durch eine zivilgesellschaftliche Initiative. Seit 2018 sorgten Ehrenamtliche der Open Knowledge Foundation, zu der auch FragDenStaat gehört, für eine Öffnung. Auf offenegesetze.de veröffentlichen sie alle Ausgaben des Gesetzblattes und machten sie kostenlos durchsuchbar. Auch PDFs stellten die Ehrenamtlichen zur Verfügung. Der Bundesanzeiger Verlag drohte mit urheberrechtlichen Schritten, zog jedoch nicht vor Gericht.

Das neue Portal recht.bund.de muss sich nun mit der ehrenamtlichen Initiative vergleichen lassen, die das Bundesgesetzblattes auf eigene Faust und ohne Millionenbudget digitalisiert hat. Salopp gefragt: Wie viel darf ein staatlicher PDF-Reader kosten?

Kosten werden steigen

Ganz ohne private Hilfe kommt auch recht.bund.de nicht aus. Das Innenministerium hat mit der Entwicklung der Seite den Düsseldorfer IT-Dienstleister Materna Information & Communications SE beauftragt. Für den Betrieb ist das staatliche Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) zuständig.

Die hohen Kosten für die neue Verkündungsplattform rechtfertigt eine Sprecherin auf Anfrage mit den hohen Ansprüchen der Bundesregierung. Die derzeitige Fassung der Seite sei lediglich eine erste Ausbaustufe. Ziel sei es, die Veröffentlichungen sowohl im amtlichen PDF-Format als auch im maschinenlesbaren Standard LegalDocML.de bereitzustellen. „Zudem wird im Behördenkontext im Rahmen der Entwicklung besonderer Wert auf nicht-funktionale Anforderungen wie Barrierefreiheit und IT-Sicherheit gelegt.“ Warum das Portal dann mit PDFs an den Start geht und nicht von Anfang an mit barrierearmen und maschinenlesbaren Standards, bleibt unbeantwortet.

Womöglich hat es am Geld gelegen. Denn für die zweite Phase des Verkündungsportals, in der die Seite LegalDocML.de integriert sein soll, sollen die Kosten nochmal deutlich höher ausfallen. Für die Jahre 2024 und 2025 sind gut vier Millionen Euro vorgesehen.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

0 Commentaires