Dieser Text ist zuerst in der European Review of Books erschienen.

Angenommen, wir gründen eine Zeitschrift, nennen wir sie The European Review of Books. Zu Beginn arbeiten wir gemeinsam an einer Pressemitteilung – am besten mit Google Docs! Später veröffentlichen wir ein Video auf YouTube, um unseren Start anzukündigen. Um die Dinge einfach zu halten, hosten wir unsere Website in der Google Cloud und bauen sie mit Newspack, dem Webdesign-Tool von Google. Wir bitten die Leser, über Subscribe with Google einen Beitrag zu leisten. Und um ein wenig Geld zu verdienen, verkaufen wir Werbebanner über Google Ad Manager.

Klar, theoretisch wäre es für unsere hypothetischen Gründer möglich, andere Plattformen, Tools und Dienste zu suchen, um eine maßgeschneiderte Lösung für jede Notwendigkeit des modernen Verlagswesens zu finden. Doch in der Praxis ist es für viele Verlage einfacher, sich in Googles Publishing-Matrix einzuklinken.

Googles Dominanz erscheint heute unausweichlich, die Marktmacht des Konzerns monolithisch. (Oder vielleicht bloß atmosphärisch?) Doch die interne Maschinerie des Unternehmens besteht aus Dutzenden von Übernahmen und neuen Diensten, denen kostspielige Experimente vorausgingen. Jedem Erfolg steht ein spektakulärer Misserfolg gegenüber, etwa das fehlgeschlagene soziale Netzwerk Google+. Diese Geschichte eines unsystematischen, aber rasanten Wachstums konterkariert die hochtrabende Mission des Konzerns, „die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nützlich zu machen“. Auch Googles mutwillige Störung des Verlagswesens ähnelt eher der Evolution als intelligentem Design. Es ist nicht einfach zu verstehen, welche Rolle Google spielt, oder was Google überhaupt ist: Partner, Konkurrent, Wohltäter? Journalisten, Verleger, Regulierungsbehörden und Wissenschaftler müssen mit ihrer neuen, chaotischen Gottheit zu Recht kommen.

Von Medienmogulen und Machtfragen

Die Herstellung einer Zeitschrift war in den 1970er Jahren herrlich mühselig. Als die London Review of Books 1979 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, benutzten die Redakteure Scheren, Papier und Fässer mit Klebstoff, um ausgedruckte Textspalten auf die Magazinseiten zu kleben. Redakteure mit Skalpellen schnitten einzelne Zeilen aus ihren Absätzen heraus und pappten sie auf die Seiten. Es gab „Buchstaben, die mit Flecken von Tipp-Ex übersäht waren, wofür es im Büro den Spitznamen ‘Ekzem’ gab“, erinnerte sich Susannah Clapp, eine Mitarbeiterin der ersten Stunde, 40 Jahre später. „Keine Bildschirme; handgezeichnete Karten für das Layout; Dosen mit Klebstoff.“ Das Paste-up wurde dann an die Druckerei geschickt. Innerhalb einer Woche war das Magazin an den Kiosken.

Die alte Verlagswelt war von den Layoutern ebenso abhängig wie von den Druckern. Ein Streik, wie jener bei der Times und ihrer Literaturbeilage Times Literary Supplement im Jahr 1979, konnte eine Zeitschrift in die Knie zwingen und einer anderen zur Geburt verhelfen. Die TLS erschien während des Streiks fast ein Jahr lang nicht; die Gründer der entstehenden LRB nutzten das Vakuum.

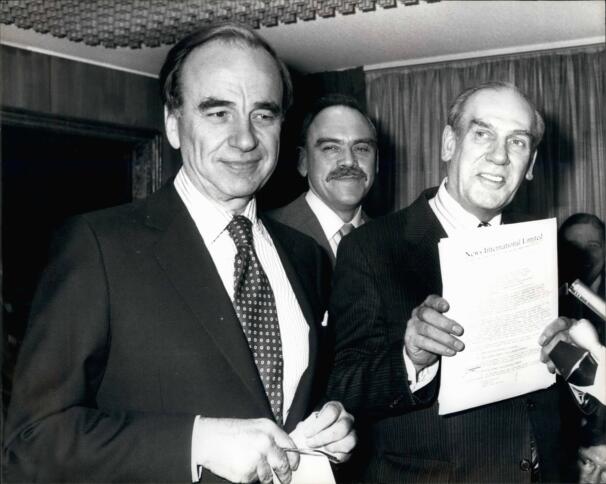

Als die Drucker der Times 1986 erneut streikten, wurden der Streik von ihrem neuen Eigentümer Rupert Murdoch niedergeschlagen. Der Medienmogul hatte die Times fünf Jahre zuvor gekauft – Teil seiner jahrzehntelangen Kampagne, aus einer Kette von Lokalzeitungen in Australien ein globales Nachrichtenkonglomerat zu machen. Murdoch versteht es wie kein anderer, seine Zeitungen und Fernsehsender – die Sun, die News of the World und später Fox News – zu nutzen, um seinen Einfluss geltend zu machen und seine Geschäftsinteressen zu bedienen.

Doch die Macht von Medienzaren wie Murdoch ist fragiler als es scheint. Es gibt Grenzen. Fox News entstand Mitte der 1990er Jahre als Echokammer für die Republikanische Partei. Seither entwickelte der Sender sich zur meistgesehenen Fernsehnachrichtenquelle in den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite des Atlantiks jedoch sollten die Regulierungsbehörden Murdochs Versuch, das Privatfernsehen zu dominieren, einen Strich durch die Rechnung machen. Selbst Murdochs Freund Tony Blair, der damalige britische Premierminister, konnte nicht verhindern, dass der Medienmogul für ein Joint Venture im Wert von 800 Millionen Pfund zwischen Murdochs Sender Sky und British Telecom gewisse Auflagen der Europäischen Kommission akzeptieren musste. (Mitschriften der Treffen zwischen Blair und Murdoch veröffentlichte später der Guardian.) Über die Bühne ging das Joint Venture 1998, im selben Jahr, in dem zwei Doktoranden der Stanford University in einer kalifornischen Garage ein Unternehmen namens Google LLC gründeten.

In Deutschland setzt der Medienriese Axel Springer mit seiner Boulevardzeitung Bild auf Promi-Klatsch, Sensationslust und rechte Politik. Von Politikern gefürchtet und kultiviert, ist Bild seit Jahrzehnten die meistgelesene deutsche Zeitung. Doch als der Springer-Konzern 2005 versuchte, sich durch die Übernahme des Fernsehkonglomerats ProSiebenSat.1 in den Fernsehmarkt einzukaufen, wurde dies von den Gerichten und dem Bundeskartellamt vereitelt. Ein Jahr später kaufte Google eine neue Videostreaming-Plattform namens YouTube für 1,65 Milliarden US-Dollar. Konkurrenten und Analysten waren sich sicher, dass sie zu viel bezahlt hatten.

Von Schlagzeilen und Schlagseiten

Heute ist Google der weltweit führende Meta-Publisher. Der Konzern hat die Online-Werbung in eines der profitabelsten Geschäfte der Welt verwandelt. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Artikel entstand, ist Alphabet Inc. – die Muttergesellschaft von Google – mit einer Marktkapitalisierung von nahezu zwei Billionen US-Dollar eines der wertvollsten börsennotierte Unternehmen der Welt, während die meisten Verlage weiterhin Einnahmen aus Print-Werbung verlieren und darum kämpfen, den Umsatzrückgang mit Online-Werbeeinnahmen aufzuwiegen. Mit einem Anteil von 92 Prozent aller Suchanfragen in Europa ist Google der wichtigste Treiber für Besuche von Nachrichtenwebsites – für einige macht es ein Viertel der gesamten Seitenaufrufe aus.

Große und kleine Publikationen unterwerfen sich heute der „Suchmaschinenoptimierung“, einer seltsamen neuen Disziplin im Journalismus. Die Redaktionen stellen eigene Teams ein, die mehr oder weniger zutreffende Vermutungen darüber anstellen, wie man die Suchalgorithmen von Google für sich nutzen kann. Die Pseudowissenschaft der Suchmaschinenoptimierung hat dazu geführt, dass sich Journalisten und Redakteure bemühen, Überschriften und Zwischenüberschriften mit so vielen Schlüsselwörtern wie möglich zu füllen, um nicht unauffindbar zu sein – diese seltsame neue Form der Exkommunikation aus der digitalen Sphäre.

Das Zeitalter der Suche hat den Niedergang der Schlagzeile auf der Titelseite und ihrer politischen Bedeutung eingeläutet. Man denke an das legendäre „UP YOURS DELORS“ (1990) der Sun, das die jahrzehntelange britische Kampagne gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union versinnbildlichte. Oder das freche „It’s The Sun Wot Won it“ (1992), nachdem Labour-Chef Neil Kinnock gegen den Tory John Major verloren hatte. In Deutschland destillierte 2005 die Bild-Schlagzeile „WIR SIND PAPST“ den Aufstieg von Joseph Ratzinger zum Pontifex in ein neues nationales Selbstbewusstsein. Die Sun konterte mit „Von der Hitlerjugend zu Papa Ratzi“.

So manche Publikation, die in der heutigen Welt überleben will, bittet inzwischen um freiwillige Beiträge. Als Leser muss man sich daher permanent schuldig fühlen, wenn man lästige Pop-up-Fenster mit Bitten um Geld wegklickt. Der Journalismus ist, wie Umwelt-NGOs oder Tierheime, zu einem philanthropischen Unterfangen geworden. Die Stiftungsgelder für den Journalismus sind in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen; die Press Gazette hat einen weltweiten Anstieg von 105 Millionen US-Dollar im Jahr 2010 auf mindestens 421 Millionen im Jahr 2020 errechnet. Auf der Geberliste finden sich Größen aus der internationalen Welt der Philanthropie – die Ford Foundation, das Open Society Network von George Soros, die Bill & Melinda Gates Foundation -, aber der größte einzelne Geldgeber für den Journalismus ist Google.

Von Charmeoffensiven und Scharlatanen

Googles Charmeoffensive begann 2013 in Frankreich, als das Unternehmen wegen schrumpfender Werbeeinnahmen von französischen Verlegern unter Druck gesetzt wurde und Forderungen nach einer „Google-Steuer“ auf digitale Werbung laut wurden. In einem von Präsident Francois Hollande vermittelten Deal erklärte sich der Tech-Gigant bereit, den Fonds pour l’Innovation Numérique de la Presse, einen Innovationsfonds für französische Nachrichtenmedien, zu gründen und so eine Besteuerung zu vermeiden.

Diese Vorlage war so erfolgreich, dass sie 2015 mit der Digital News Initiative auf den Rest Europas ausgeweitet und inzwischen als Google News Initiative global existiert. Im vergangenen Jahrzehnt hat Google mehr als 200 Millionen Euro an Journalismus-Finanzierung allein für europäische Medien bereitgestellt. Der Großteil davon ging an etablierte Zeitungen – The Guardian, Le Monde, die Frankfurter Allgemeine Zeitung -, die ohne Auflagen Zuschüsse erhielten, um Investitionen in digitale Technologien zu finanzieren: neue Abonnement-Plattformen, Community-Management, visuelles Storytelling und Ähnliches. Diese Geldgeschenke, eine Art Entwicklungshilfe, wird flankiert von der Finanzierung von Journalismusausbildung, akademischer Forschung und Branchenkonferenzen. Die allgegenwärtige Präsenz von Google in Fach- und Wissenschaftsforen hat dazu geführt, dass ein Gespräch über Journalismus ohne Google am Tisch kaum noch möglich ist.

Neben dieser wirtschaftlichen Vorherrschaft der Verlagsbranche gibt es eine subtile Form der Einflussnahme durch akademische Finanzierung. Das Reuters Institute for the Study of Journalism mit Sitz in Oxford erstellt den einflussreichen Digital News Report, der mit einem jährlichen Zuschuss von 1,3 Mio. Pfund von Google finanziert wird. Der Reuters-Bericht, der sich auf Daten aus 44 Ländern stützt, hat sich zu einer maßgeblichen Quelle für den digitalen Nachrichtenkonsum und die wirtschaftlichen Aussichten der Verleger entwickelt. Aus verständlichen Gründen vermeiden es die Autoren des Berichts jedoch zu erörtern, wie Geschäftsentscheidungen von Google und Facebook mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Verleger in Konflikt geraten – eine klaffende Lücke, die zeigt, wie die Finanzierung durch Tech-Konzerne die Debatte sowohl in der Branche als auch in der Wissenschaft verschiebt.

Das Reuters Institute erhält auch Geld von Facebook, das sich zwischenzeitlich in Meta umbenannt hat. Während die beiden Tech-Giganten angeblich erbitterte Rivalen im Bereich der Online-Werbung sind, untersuchen die Behörden in den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich inzwischen, ob eine geheime Vereinbarung zwischen Google und Facebook mit dem von Star Wars inspirierten Spitznamen „Jedi Blue“ darauf abzielte, Konkurrenten aus dem Werbemarkt zu drängen. In der Zwischenzeit ahmt Facebook die Lobbyingtaktiken von Google gegenüber der Medienbranche nach. Das Meta Journalism Project, das in die Fußstapfen von Googles Presseförderung tritt, bietet Stipendien und Social-Media-Schulungen für Journalisten an und drängt die Verleger zugleich dazu, Produkte von Facebook zu nutzen.

Durch die Vereinnahmung von Institutionen und Personen im journalistischen Diskurs über sich selbst haben Google und – in geringerem Maße – Facebook das Selbstverständnis der Verlagsbranche geprägt. Der ehemalige Journalist Jeff Jarvis schimpfte in What would Google do? (2009) über Journalisten als „schreckliche Verwalter des Journalismus“ und pries „Googles Wert der allgemeinen Ermächtigung“ als “ das manchmal vergessene Ideal der Demokratie“. Heute ist er gerne gesehener Redner auf von Google finanzierten Konferenzen wie dem Internationalen Journalismusfestival in Perugia, einer der größten Veranstaltungen dieser Art in Europa.

Alan Rusbridger, ehemaliger Chefredakteur des Guardian, warnte in seinen 2018 erschienenen Memoiren Breaking the News vor den potenziell katastrophalen Folgen des Geschäftsmodells von Google und Facebook für den Journalismus, ist aber inzwischen dem Oversight Board von Facebook beigetreten, einem vom Konzern geschaffenen externen Aufsichtsgremium. Dafür bezieht Rusbridger ein sechsstelliges Gehalt.

Der größte Erfolg der Tech-Unternehmen ist nicht die Beeinflussung der Berichterstattung über sie selbst, sondern die Veränderung der Grenzen des Sagbaren in der Debatte über die geschäftliche Zukunft des Journalismus. Die Verlagsbranche stellt Googles Rolle als Gatekeeper für Online-Publikationen nicht mehr in Frage; sie hat die Vorherrschaft des Silicon Valley inzwischen verinnerlicht.

An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich selbst von der Großzügigkeit von Google profitiert habe. Google finanzierte eine Stelle im digitalen Produktentwicklungsteam der Neuen Zürcher Zeitung sowie ein sechsmonatiges Stipendium am bereits erwähnten, von Google finanzierten Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford. Dort untersuchte ich „Innovation“: wie Nachrichtenagenturen in ganz Europa Software einsetzen, um von Software geschriebene Geschichten zu produzieren. Google mischte sich nicht in meine Arbeit ein, und ich sah auch keine inhaltliche Einmischung in der breiteren Organisation. Und doch blieb die Frage: Warum steckt der Konzern so viel Geld in den Journalismus? Die Medien, die Geld von Google erhielten, berichteten nur wenig über die Digital News Initiative und die dahinterstehenden Motive. Selbst Fachzeitschriften und wissenschaftliche Publikationen wie Digital Journalism schienen sich kaum für die Auswirkungen dieses millionenschweren Geldsegens zu interessieren.

Von Philanthropie und Forschungslücken

Frustriert begannen mein Kollege Ingo Dachwitz und ich eine Recherche, die nach mehreren Jahren Arbeit und Dutzenden von Artikeln in einer Studie mit dem Titel „Google, der Medienmäzen“ gipfelte. Sie erschien im Oktober 2020 bei der Otto Brenner Stiftung in Deutschland. Unser Fazit lautete, dass Google seine Finanzierung als strategisches Instrument einsetzt, um die Verleger zu umwerben und Bedenken zu zerstreuen, dass der Konzern und seine Produkt sich langsam zu einer Art Betriebssystem für den Journalismus entwickeln. Aber wir stießen immer wieder auf konzeptionelle Schwierigkeiten, Googles Geldsegen zu benennen. Selbst die von uns befragten Google-Manager konnten nicht genau sagen, ob wir es Philanthropie, Lobbying oder etwas anderes nennen sollten. Als wir Madhav Chinnappa – einen charismatischen früheren BBC-Journalisten und Google-Manager – baten, Googles News-Initiative auf einer Skala zwischen Altruismus und Eigennutz einzuordnen, meinte er, sie liege „irgendwo in der Mitte“.

In der Kommunikationswissenschaft wird bislang erstaunlich wenig Forschungsarbeit zur Macht der digitalen Gatekeeper über die Medienbranche betrieben. In keiner umfassenden Studie wurde bisher untersucht, inwieweit Verlage in Europa von den Diensten und Einnahmequellen von Google und Facebook abhängig sind. Unsere eigene Arbeit umfasste eine kleine und nicht repräsentative Umfrage unter deutschen Medienhäusern. Sie ergab, dass die meisten stark von Google-Diensten abhängig sind und einige Bedenken haben, diese Abhängigkeit noch zu vertiefen.

Einzelne Stimmen aus der Forschung äußern ähnliche Sorgen. „Wenn die Abhängigkeit des Journalismus von diesen Plattformtechnologien zunimmt“, schrieb im Jahr 2019 Emily Bell, Professorin an der Columbia Journalism School, „was unvermeidlich zu sein scheint, dann stellt sich die Frage, ob es gesund ist, dass die Presse von Wissens-, Macht- und Finanzsystemen kooptiert wird, die mit denen von Nationalstaaten konkurrieren“. Im Jahr 2020 kam ein Bericht des von der EU finanzierten Zentrums für Medienpluralismus und Medienfreiheit am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz zu dem Schluss, dass „wirtschaftliche Bedrohungen für das historische Modell der Finanzierung der traditionellen Medien“ (d. h. Werbung) „Anlass zu wachsender Sorge in Bezug auf die Medienpluralität“ sind. Trotz all dieses Händeringens haben es die großen Institutionen versäumt, ein klares Bild – geschweige denn eine institutionelle Antwort – auf die Abhängigkeit des Journalismus von den Konzernen zu geben.

Die vielschichtige – ja mehrdimensionale – Beziehung zwischen Verlegern und Google lässt sich nicht ohne weiteres mit anderen Herausforderungen vergleichen, denen sich die Presse in ihrer langen Geschichte gegenübersah. Sie lässt das traditionelle Ideal des „Medienpluralismus“ ziemlich altmodisch erscheinen. Google ist weder ein Medienmogul, der sich möglichst viele Anteile am Nachrichtenmarkt aneignen und damit die Meinungsdiversität aushöhlen will, noch ist Google ein neugieriger Anzeigenkunde, der versucht, die Berichterstattung zu beeinflussen.

Die Beteiligung von Google und Facebook an der Verbreitung oder Produktion von Nachrichten hat bisher wenig dazu beigetragen, den Journalismus einzuschränken, der sich kritisch mit den Tech-Unternehmen oder ihren Praktiken auseinandersetzt. Es gibt eine Vielzahl hervorragender investigativer Recherchen über Big Tech und ihre Verfehlungen. Anstatt Einfluss darauf zu nehmen was die Presse berichtet, nutzt Google deren Inhalte als Triebfahrzeug für seine Werbemaschinerie. Die Bedrohung, die von Google ausgeht, ist nicht in erster Linie eine Gefahr für die redaktionelle Unabhängigkeit, sondern für die wirtschaftliche Autonomie der Medien. Google lebt von einem Nachrichten-Ökosystem mit verschiedenen Quellen, die alle Futter für seine Suchmaschine und mehr Online-Flächen zur Platzierung von Werbung liefern. Wenn es dem Medienpluralismus im herkömmlichen Sinne schadet, so tut es dies hauptsächlich unbeabsichtigt, indem es mit seinen strategischen Geschenken überwiegend etablierte Verleger begünstigt.

Von Marktlücken und Überwachungstücken

Betreibt Google Insider-Handel? Ein spektakulärer, wenngleich damals wenig beachtete Coup war 2007 Googles Übernahme von DoubleClick, einem Unternehmen, das Websites wie etwa dem damals beliebten sozialen Netzwerk Myspace einen Marktplatz für den Verkauf von Werbeflächen bot. Heute verfügt Google über eine praktisch unvermeidliche Infrastruktur für den Kauf und Verkauf personalisierter Anzeigen, einschließlich der weltweit meistgenutzten Online-Werbebörse AdX, auf der Verlage Platz auf ihren Websites an Kunden versteigern können. Damit ist Google sowohl Verkäufer als auch Vermittler in Online-Werbebörsen, ein Arrangement, das die Rechtswissenschaftlerin Dina Srinivasan in der Stanford Technology Law Review mit dem Insiderhandel an der Börse vergleicht. Die Hintergangenen sind – mutmaßlich – Anzeigenkunden und Verleger.

Ist das Überwachungskapitalismus? Die Praxis, „kostenlose“ Dienste anzubieten und dabei massenhaft Daten zu sammeln, ist ein Stein des Anstoßes für Datenschützer und Forscher, die sich gegen die Aushöhlung der Privatsphäre einsetzen. The Age of Surveillance Capitalism (2019) von Shoshana Zuboff, Professorin an der Harvard Business School, ist die bekannteste Kritik an den Praktiken der Datenkonzerne. Zuboff argumentiert, dass der Überwachungskapitalismus im Stil von Facebook und Google eine neue Wirtschaftsordnung darstellt, eine gefährliche Geschäftsstrategie und ein Angriff auf die menschliche Autonomie. Aber der theoretische Ansatz von Zuboff hat seine Grenzen. „Indem sie versucht, die neuartige Dynamik des Überwachungskapitalismus zu erklären und anzuprangern“, schrieb Evgeny Morozov in The Baffler, „normalisiert Zuboff zu viel im Kapitalismus selbst.“ Morozovs Kommentar verdeutlicht das Problem in der Konfrontation mit Googles Macht: Kein solider theoretischer Rahmen erfasst vollständig die Mechanismen, durch die sich die Kontrolle über Nutzerdaten in wirtschaftliche und politische Macht umsetzt.

In einem Versuch, ein funktionierendes Konzept anzubieten, hat die Kommunikationswissenschaftlerin Efrat Nechushtai die Kontrolle der Tech-Unternehmen über die grundlegende Infrastruktur des Web-Publishing als eine Form des „infrastructural capture » eingeordnet, als Vereinnahmung einer Kontrollinstanz. „Facebook und Google“, so stellte sie 2017 fest, „beeinflussen jetzt alle drei Phasen der Nachrichtenproduktion: interne und externe Kommunikation, Werkzeuge und Plattformen für die Erstellung von Geschichten und Plattformen für die Nachrichtenverbreitung.“ Nechushtai ist der Ansicht, dass dies die Fähigkeit der Presse einschränkt, eine aufseherische Kontrolle über die Mächtigen auszuüben, und es den Tech-Giganten ermöglichen könnte, Druck auf Journalisten auszuüben. Ihre Argumentation hat in akademischen Kreisen wenig Beachtung gefunden, aber auf den Punkt gebracht bedeutet sie, dass regulatorischer Druck notwendig ist, um die infrastrukturelle Macht von Facebook und vor allem von Google zu bekämpfen.

Mit einiger Verspätung setzt die Europäische Union inzwischen Gegenmaßnahmen gegen die Dominanz der Technologiekonzerne. Angeführt wird der Vorstoß von Margrethe Vestager, einer dänischen Politikerin und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Als Wettbewerbskommissarin der EU hat sie Geldbußen in Milliardenhöhe gegen Google, Amazon und andere Konzerne wegen mutmaßlichen Marktmissbrauchs verhängt. In der Technologiebranche ist Vestager seither berühmt-berüchtigt und wird von der europäischen und amerikanischen Technologie-Presse als weltweit führende Markthüterin gefeiert. (Donald Trump nannte sie die „Steuer-Lady“, die „die USA wirklich hasst“, weil sie Apple zur Steuernachzahlung in Irland zwingen will). Doch sie und ihre Kollegen in Brüssel haben bisher kaum handfeste Fortschritte bei der Veränderung der Praktiken der Branche erzielt.

Die Datenschutzgrundverordnung der EU kann als ein Beispiel dafür dienen. Bei ihrer Verabschiedung im Jahr 2016 wurde die DSGVO als Meilenstein bei der Eindämmung des Datenmissbrauchs der Tech-Konzerne begrüßt. Und tatsächlich, sie hat weltweit einen Datenschutzstandard gesetzt. Doch die Durchsetzung – und das ist die Achillesferse des EU-Datenschutzrechts – wird den nationalen Behörden überlassen. Seit den 1990er Jahren lockt Irland ausländische Unternehmen mit günstigen Steuerangeboten, damit sie ihren Hauptsitz in Dublin einrichten. Ihre bevorzugte Behandlung in Irland ermöglichte es Apple, laut der EU-Kommission im Jahr 2003 einen effektiven Körperschaftssteuersatz von nur einem Prozent auf seine europäischen Gewinne zu zahlen, im Jahr 2014 sogar nur 0,005 Prozent.

Da die Technologiekonzerne Tausende von Arbeitsplätzen vor Ort garantieren, hat die irische Regierung durch das Einsetzen einer besonders „wirtschaftsfreundlichen“ und chronisch unterfinanzierten Aufsichtsbehörde dafür gesorgt, dass mehrere große Untersuchungen zum Missbrauch der Privatsphäre durch Google und Facebook beinahe stillstehen. Irland und Luxemburg, das als EU-Sitz für Amazon dient, fungieren innerhalb der EU-Institutionen als Lobbyisten für die Interessen von Technologieunternehmen und drängen auf schwächere Vorschriften, wo immer dies möglich ist.

Die EU betrachtet die Dominanz von Technologieunternehmen als zweidimensionales Problem, als ein Puzzle, bei dem ein bestimmtes Problem genau zu einer einzigen Lösung passt. Aber ein Unternehmen wie Google ist eher wie ein Rubik-Würfel, bei dem die vielen Seiten seiner Tätigkeit untrennbar miteinander verbunden sind.

Die Tech-Giganten wissen, dass sie dasselbe Spiel spielen wie die Zeitungsverleger, nur von der entgegengesetzten Seite. Während die Pressebarone ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen, setzt Google seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den Verlegern auf dieselbe Weise ein, wie es sie in Ländern wie Irland eingesetzt hat – als Lobbyinstrument, das dazu beiträgt, sein Monopol, seine Vorherrschaft, ja seine unentrinnbare schiere Präsenz vor dem Zugriff der Regulierungsbehörden zu schützen. In der Praxis ist Googles politischer Einfluss untrennbar mit seiner Datenausbeutung und wirtschaftlichen Dominanz verbunden. Solange diese Struktur nicht in ihrer Gesamtheit angegangen und gegebenenfalls zerschlagen wird, ist jede von der EU vorgeschlagene „Lösung“ nur ein Herumdoktern an den Rändern.

Von Mogulen und Monopolen

Vor einem Jahrzehnt forderten große Verlage in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien spezielle „Google-Steuern“ oder Urheberrechtsabgaben, die die Tech-Giganten zwingen würden, ihre Einnahmen mit den Verlegern zu teilen. Doch solche Forderungen sind leiser geworden. Während die Öffentlichkeit der wirtschaftlichen Macht und dem politischen Einfluss des Silicon Valley zunehmend kritisch gegenübersteht, hat die Verlagsbranche merkwürdigerweise größtenteils aufgehört, sich Sorgen zu machen und gelernt, Google und Facebook zu lieben. Und warum?

Ein Grund für den Gesinnungswandel ist, dass wir es weniger mit einer Form von Insiderhandel oder regulatorischer Vereinnahmung zu tun haben, sondern mit etwas, das sowohl neu als auch archaisch ist. Unsere historische Analogie sollte nicht die Wall Street sein, sondern das britische Kolonialreich in Indien. Wir sind Zeuge der Wachablösung von den Mogulen von einst durch die neue Kolonialmacht.

Mit einer Marktbewertung, die mehr als dreimal so hoch ist wie die von Facebook, hat Google das Modell für die Partnerschaft zwischen Plattformen und Verlegern geschaffen. Facebook hat die aggressivere, sichtbarere Rolle als sein Konkurrent bei der Aushandlung von Verträgen mit zahlungsunfähigen Medienunternehmen gespielt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Google im Kampf um die Unterwerfung der Verleger verliert – es kann es sich einfach leisten, es langsam angehen zu lassen.

Die bevorstehende Neuverteilung der Macht zwischen Plattformen und Verlagen wurde bei einer Begegnung zwischen Mark Zuckerberg und Mathias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer, im Jahr 2019 spürbar. Axel Springer repräsentiert die alte Welt des europäischen Verlagswesens: konservativ, profitorientiert, eng mit der Politik verdrahtet. Döpfner, ein Musikkritiker, der zum Medienmogul wurde und das Unternehmen seit zwei Jahrzehnten leitet, ist seit langem Wortführer der deutschen Verlagsbranche. Unter Döpfners Führung hat Springer versucht, sich zu einem Global Player im Bereich der digitalen Medien zu wandeln, indem es sich von regionalen Zeitungen in Deutschland trennte und gleichzeitig reine Online-Nachrichtenmarken wie Insider (ehemals Business Insider) und zuletzt Politico kaufte, das Lieblingsblatt von Lobbyisten in Washington und Brüssel.

Facebook, das ebenso gewinnorientiert ist, hat sich seit der Wahl von Donald Trump gewandelt – von einem rein wachstumsorientierten, angeblich ideologiefreien Unternehmen unter der Führung von Zuckerbergs Vize Sheryl Sandberg, einer persönlichen Freundin von Hillary Clinton, hin zu einem politischen weitaus agileren Konzern. Insiderberichte wie An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination (2021) der New-York-Times-Journalistinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang lassen vermuten, dass bei Facebook zunehmend Stimmen wie dem Top-Manager Joe Kaplan den Ton angeben. Kaplan, ein Ex-Mitarbeiter im Weißen Hauses unter George W. Bush, ist bemüht, das Unternehmen auf die Seite der Republikaner zu ziehen. Kaplan hat Berichten zufolge versucht, eine Allianz zwischen seinem Arbeitgeber und der Trump-Regierung zu vermitteln, und soll sich häufig für Konservative eingesetzt haben, die gegen Facebooks Regeln gegen hasserfüllte Inhalte und Desinformation verstoßen haben.

Von Brandreden und Fürbitten

Springers Annäherung an Facebook ist daher reich an Symbolik. Sie ist ein untrügliches Zeichen dafür, wie weit Döpfner – und mit ihm große Teile der europäischen Verlagsbranche – die Dominanz von Big Tech akzeptiert haben. Döpfner, der dem deutschen Verlegerverband BDZV vorsteht, hatte lange gegen die Macht der Tech-Konzerne gewettert. „Wir haben Angst vor Google“, sagte er 2014. Er nannte Facebook ein „Weltmonopol“ mit einem „Glaubwürdigkeitsproblem“. Doch fünf Jahre später, in einem Gespräch mit Zuckerberg in Berlin, von dem es auf der Facebook-Nachrichtenseite ein sauber produziertes Video gibt, wirkt Döpfner weniger wie ein unverblümter Kritiker von Big Tech als vielmehr wie ein lokaler Häuptling, der versucht, seinem neuen digitalen Herrscher Zugeständnisse abzuringen. „Ich hoffe, dass Sie eine neutrale Plattform sein wollen, die diesem Ökosystem hilft, auch für andere Geld zu generieren und dabei pluralistisch ist“, sagte Döpfner, mehr jammernd als drohend. Er ließ mit Rufen nach Fairness aufhorchen, die sein Unternehmen einst rundweg abgelehnt hätte. „Denn sonst wäre das eine andere Gesellschaft, in der wir leben.“

Auf gesetzlichen Druck hin haben die Tech-Giganten Vereinbarungen getroffen, um ausgewählten Verlagen Lizenzgebühren für handverlesenen Nachrichten zu zahlen. Diese Geschäfte sind ein Beispiel für die neu geschaffene Oberhoheit zwischen den Mogulen von einst und ihren neuen Herren. Sowohl Springer als auch Murdochs News Corp haben Millionenverträge für ein Produkt namens Facebook News abgeschlossen, wobei kleinere Beträge an einige hundert andere Verlage in Deutschland, Frankreich, Australien, den USA und dem Vereinigten Königreich fließen sollen.

Und Google verspricht die Auszahlung von einer Milliarde Dollar über drei Jahre hinweg an mehr als tausend Nachrichtenmedien in einem Dutzend Ländern, von Brasilien bis Australien. Im Gegenzug liefern die Medien Inhalte für eine Funktion namens News Showcase. Showcase besteht aus ein paar läppischen Nachrichtenpanels, die in den Eingeweiden der Google News-App versteckt sind. Doch sein Hauptziel erreicht das Produkt: dass die Medienhäuser für die Erlaubnis, ein paar händisch kuratierte Nachrichten in Googles App zu zeigen, monatliche Geldzahlungen erhalten. Von netzpolitik.org eingesehene Verträge zeigen, dass Google versucht hat, mit Showcase mögliche Klagen zur Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen abzuwenden. Das Lizenzgeld soll die Verleger aber auch überzeugen, dass keine neuen Gesetze nötig sind – eine Zahlung, die an kaiserliche Tribute an unruhige Barbaren im Grenzland erinnert.

Sicher, einige von Springer angeführte Verlage in Deutschland leisten noch immer Widerstand gegen Google, wenn auch nicht gegen Facebook, und haben beim deutschen Kartellamt eine Beschwerde gegen Google News Showcase eingereicht. Im Zuge der Untersuchung des Kartellamtes musste der Datenkonzern den Verlagen einzelne Zugeständnisse machen. In Frankreich stritten sich die Verleger mit Google über die Bedingungen und die Höhe der Auszahlung, die sie aufgrund von Urheberrechtsansprüchen erwarten. Am Ende des Rechtsstreits steht schließlich eine Einigung, die die Verlage finanziell an Google bindet. Die meisten anderen Branchenvertreter in Europa scheinen sich stillschweigend gefügt zu haben.

Rupert Murdochs News Corp, der Mächtigste unter den Medienmoguln, hat sich mit Google auf ein globales Lizenzabkommen für alle seine Titel auf drei Kontinenten geeinigt, das Gerüchten zufolge 50 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringt. Laut einer Pressemitteilung, in der von einer historischen, mehrjährigen Partnerschaft“ zwischen News Corp und Google die Rede ist, umfasst das Abkommen nicht nur die Lizenzierung, sondern auch „die Entwicklung einer Abonnement-Plattform, die Aufteilung der Werbeeinnahmen aus Googles Anzeigendiensten, den Ausbau des Audiojournalismus und bedeutende Investitionen in innovativen Videojournalismus durch YouTube“. Im Gegenzug verpflichtet sich News Corp, „vertrauenswürdigen Journalismus von seinen Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt“ anzubieten. Mit dieser Vorzugsbehandlung hat Murdoch, der zuvor Google und Facebook scharf angegriffen hatte, sein Unternehmen in eine immer engere Verbindung als Zulieferer für die Content-Verarbeitungsmaschine des Giganten gebracht – eine dienende Position, aus der es, einmal eingenommen, nur schwer wieder freikommt.

Das nächste Kapitel in der Beziehung zwischen Plattformen und Verlegern ist noch nicht geschrieben, die Frage nach der Autonomie der Medien gegenüber den Plattformkonzernen noch nicht geklärt. Aber vielleicht wären Murdoch und seine Mitmogule gut beraten, die Warnung zu beherzigen, die Murdochs fiktivem Gegenstück, dem intriganten Medienpatriarchen in der Fernsehserie Succession, gegeben wurde. (Ihr Titelsong war Berichten zufolge auf Murdochs 90. Geburtstagsfeier zu hören.) In der zweiten Staffel rät ein Berater dem alternden Pressebaron, sein Medienimperium zu verkaufen, bevor es den neuen Realitäten des Marktes zum Opfer fällt. In seiner Stimme schwingt eine Vorahnung mit, die der helfenden Hand von Google eine unheimliche Bedeutung verleiht. „Die Tech-Konzerne kommen … Die Tech-Konzerne sind hier … Die Tech-Konzerne haben ihre Hände an deiner Kehle.“

Hilf mit! Mit Deiner finanziellen Hilfe unterstützt Du unabhängigen Journalismus.

0 Commentaires